|

発達支援のスキル向上のための資格講座 発達障害児専門支援士 「ことば」と「運動」の支援に迷われている方へ 専門性を高めるための“もう1つの講座”をご用意しました。 |

「ことばが出ない」「運動が苦手」

こうしたお子さんが園や学校にいませんか?

「発達障害児専門支援士資格認定講座」は、「ことば」と「運動」に特化したカリキュラムを通じて、現場で適切な支援をするための理論と実践を学ぶことのできる講座です。

|

上位資格専門支援士を目指す 「ことば・運動」の発達について専門的に学ぶ |

「ことば」に関わる不安は大きい

ことばが出ない、ことばが少ないなど、ことばに関わる悩みは保護者の心理的負担が大きいものです。にもかかわらず、専門機関に相談しても「しばらく様子を見ましょう」と言われることが少なくありません。

「様子を見る」というのは「何もしない」のとは違います。「様子を見る」というのは、ことばを育てるアプローチをする中で、子どもを見守ることを意味します。ですが、「様子を見ましょう」という言葉だけでは、具体的に何をしたらいいかわかりませんよね。

このことからもわかるように、大切なのは「ことばを育てるために何ができるか?」そして「保護者の不安を軽くするにはどうしたらいいか?」という2つの課題と向き合うことです。この課題をクリアすることで、子どもと保護者の関係は良好になり、相乗効果として「ことばが発達していく」と考えています。

たとえば、「アイス」を「アイチュ」と言ってしまうお子さんがいるとしましょう。ここで「ちがうでしょ!アイス、でしょ!」と間違いばかりを指摘しても意味はありません。それどころか、話すたびに間違いを指摘されるので、「話そう」という意欲がどんどん削がれてしまいます。

一方で、もしも支援者に、ことばの発達段階に関する知識があればどうでしょうか。発音が少々違っていても、「そうだね、アイスだね」と子どもの「伝えたい気持ち」を受け止めつつ、保護者にも「サ行は比較的習得に時間がかかる」と説明することができるのではないでしょうか。「いずれ正しく発音できるだろうから、今はこの『アイチュ』と言うかわいらしさを味わっておこう」といった余裕さえ持てるかもしれませんね。

ことばの発達を促す上では、子どもの「話したい」という気持ちがなければなりません。この気持ちを大事にすることを、支援者を通じて保護者にも知ってもらいたい。そんな思いで、私たちは「ことば」のカリキュラムを制作しました。

|

「ことば」分野修了者インタビュー |

ほかの受講生の体験談はこちら

運動発達は子どもの発達の土台となる

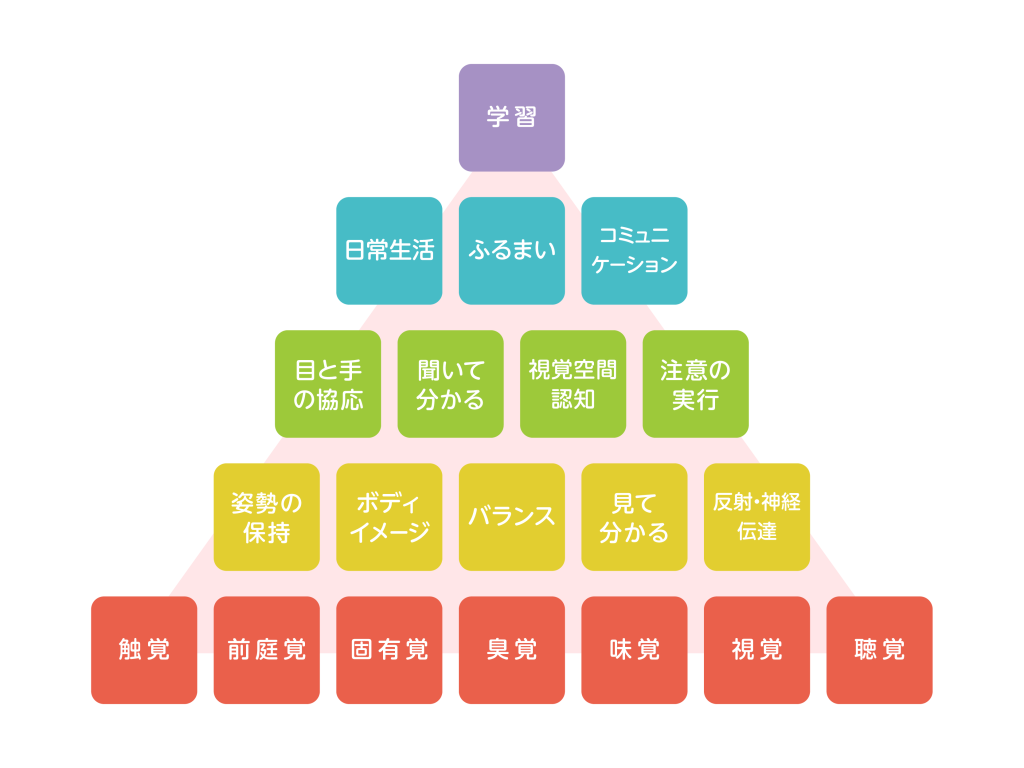

子どもの発達の順番を示す「発達ピラミッド」を見ると、子どもの発達土台にあるのは「体づくり」であることがわかります。発達が気になる子どもには五感への働きかけが重要、と言われるのはそのためです。

【発達ピラミッド】

しかし、保育園や幼稚園、あるいは小学校など、現場にいるだけでは、この運動発達の重要性をなかなか実感することがないかもしれません。もしかするとこんな風に感じられているかもしれませんね。

「今は手先が不器用だけれど、大きくなれば変わるだろう」

「繰り返し練習すれば逆上がりもできるようになるはずだ」

「運動が苦手でも生活に支障はきたさないだろう」

・・・本当にそうでしょうか?

![]() 運動ってこんなに大事だったんだ!

運動ってこんなに大事だったんだ!

身体を思い通りに動かすことは、スポーツをする場面だけでなく、ごく普通に生活する際にも必要になります。逆に言えば、運動発達がうまくいかないとスムーズに自立した生活を送ることが難しいということです。

- 姿勢が悪い

- 食べこぼしが多い

- 一人で着替えをするのに時間がかかる

- モノにぶつかったり、転んだりしやすい

- 運動が苦手で友達と対等に遊べない

こうした発達の課題は、適切なアプローチを行うことで改善していくことが期待できます。さらに、運動習慣がつくことで、睡眠障害や食欲不振などの問題が軽減するほか、成長するにつれて認知やコミュニケーションの発達にもつながっていくことが考えられます。

「私も運動が苦手だし、子どもにどう教えていいか分からない」

「遊具や用具を購入する予算がないからむずかしい」

と言う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、プロの体育教師でなくても、特別な遊具がなくても、関わり方で子どもは変わると私たちは信じています。

「運動が苦手」「体育が嫌い」というお子さんの中には、失敗体験が積み重なって苦手意識を強く持っている子が少なくありません。でも、適切なアプローチをすれば、おのずと「楽しい!」「またやりたい!」という気持ちが芽生えてきます。

そして、その具体的な方法を学べるのが、この「運動」のカリキュラムです。

|

編集協力・監修者のご紹介 |

発達障害児専門支援士「ことば」編集協力

|

計野 ちあき先生 言葉と発達相談室 ほっとほっと 代表 <資格> 言語聴覚士、幼稚園教諭、保育士

<経歴> 足立区支援センター 専門研修講師(2009年~現在) 学校法人武蔵野東学園 武蔵野東教育センター(2021年3月退職)

<所属団体> 日本言語聴覚士協会

|

発達障害児専門支援士「運動」編集・監修

阿部恭瑛先生 町田こどもMURA 園長

1983年生まれ長野県出身。息子と妻との三人家族。 月に20園、延べ人数500人以上の幼児・学童期の運動指導。保護者は1万人以上、子どもたちは5万人以上の延べ人数で指導やサポート実績をもつ。

|

|

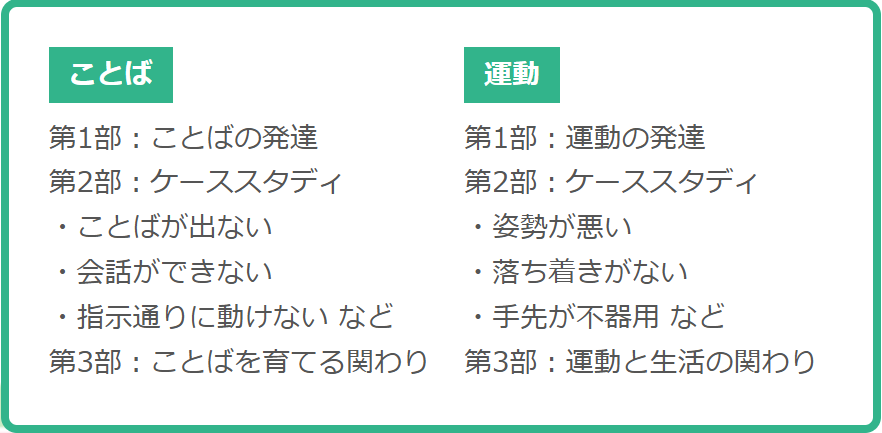

発達支援のプロを目指す カリキュラム |

現場で特別な支援を必要とする子どもに適切なアプローチをするための理論と実践について、特に悩みの多い「ことば」と、心身の発達の土台となる「運動」に関する発達をより専門的に学んでいきます。子どもとのかかわり方についての保護者への説明方法や、具体的なアドバイス例なども豊富な解説があるので、現場ですぐに実践していただける内容になっています。

|

あなたの不安を解消します Q&A |

Q1.発達障害児支援士との違いを教えてください

発達障害児支援士資格認定講座は、発達障害についての正しい知識や具体的なアプローチ法を学ぶ講座です。豊富な事例を多く取り上げているため、集団の場で支援が必要な子どもに対して「どう対応すればいいか」をイメージしやすくなります。

一方、発達障害児専門支援士は、保護者や指導者から悩みの多い「ことば」の支援と、心身の発達の土台となる「運動」発達についての理解を深めていく講座です。2つの分野の専門性を高める中で、子ども個人の発達を促すためのアプローチや保護者対応のスキルを磨くことができます。

Q2.履歴書に書ける資格ですか?

ご記載いただけます。当資格は日本発達障害支援協議会が認定する資格です。保育園や幼稚園、託児所等はもちろんのこと、発達障害児のための支援施設だけでなく、一般的な子どものサポートを行う施設やスクール、塾などでも、スキルや資格を活かしてご活躍いただけます。

Q3.日本発達障害支援協議会はどのような団体ですか?

発達障害児者への支援を充実させるべく、教育・福祉・就労先で当事者の支援にあたる方やご家族を対象に、人材育成・資格認定を行っています。「発達障害児支援士資格認定講座」は、日本発達障害支援協議会の認定研修として、四谷学院に運営を委託しています。

Q4.資格取得後の継続学習のためのサポートはありますか?

発達障害プレミアム会員制度という月額の会員サービスがございます。(初月無料)

講座在籍中、もしくは修了後にお申し込みが可能です。

|

お申込みから受講 合格までの流れ |

①申込フォームから、お申し込みください。

今すぐ、お申込みいただけます。受講前のご相談はこちらからどうぞ。

②お申し込み手続き完了後、講義動画の視聴サイトをご案内します。

ご登録のメールアドレスに、ログインに必要なIDとパスワードをお送りします。サイトにご登録後、視聴がスタートできます。

③講義動画は、いつでも、何度でも視聴いただけます。

受講期間中であれば、いつでもくり返し教材動画を視聴していただけます。また、受講生専用ページからは「視聴チェックリスト」も印刷が可能です。スケジュール管理にもお役立てください。

④セミナー動画を視聴しましょう。

先生が直接お話しされているセミナー動画の視聴を実施しています。

※発達障害児専門支援士資格認定講座は、セミナー動画の視聴も認定試験の受験条件です。

⑤認定試験を受験します。

受講期間内に、資格認定試験を受験しましょう。

⑥試験合格後も学習は継続できます。

合格後も、受講期間中であれば、くり返し教材動画を視聴していただけます。

|

受講料・受験費用 |

入会金…0円受講料…148,000円 (税込価格 162,800円)

受験料…1回分の受験料が含まれています。受講期間中であれば1回につき10,000円(税込)で再受験ができます。

|

開発への想い |

私たち四谷学院は、発達が気になるお子さんと保護者が一緒に取り組む家庭療育の通信講座として、2008年 に「療育55段階プログラム(55レッスン)」を開発し、これまで延べ6,500人以上ものご家庭を支援してきました。そして、たくさんの保護者の方とのやり取りを繰り返すで「ことば」と「運動」発達の重要性を身に染みて感じてきました。

発達が気になる子どもは、「できない」ということばかりが注目されがちです。イライラして子を叱り、その後、叱った自分を責めてしまう、子どもに何かしてあげたいのに、何をしてあげられるのかわからない、という声もよく聞かれます。

「発達障害児支援士」は、子どもの小さな成長を発見できる人たちだと思っています。子どもの「できること」に注目して、一人ひとりの発達を促すためのアプローチをしながら、お子さんの自尊感情を育んでいく。こうした関わりが、子どもだけでなく、ご家族にとっても良い影響をもたらすのは言うまでもないでしょう。

最後に、「発達障害児支援士」に続けて「発達障害児専門支援士」を受講された方の声をご紹介します。

「子どもに寄り添う気持ち」は何より大切ですが、ある種のテクニックがなければ、発達障害のある子どもとうまく関わることが難しい、というのは事実です。知識と技術をもってはじめて本当の意味で寄り添うことができます。

本格的に発達障害児支援に携わりたいと考えていらっしゃる方は、ぜひこの「専門支援士」で専門的な知識と技術を得ていただきたいと思います。

|

◆ 講座の概要 |

|

■資格名称 発達障害児専門支援士資格認定講座

■受験資格 発達障害児支援士の有資格者

■学習目安 6カ月(動画1本あたり10~15分)

■受験方法オンライン試験 記述式(制限時間はありません)

■受講料 148,000円(税込162,800円) ※試験の受験料は別途必要ありません。 ■お申込み方法 WEB申込

■支払方法 クレジットカード(分割可) |

|

四谷学院 ♦大学受験予備校 ♦個別指導 ♦高卒認定試験 ♦通信講座 ♦療育・特別支援

|

Copyright (C) 2020 YOTSUYAGAKUIN All Rights Reserved.