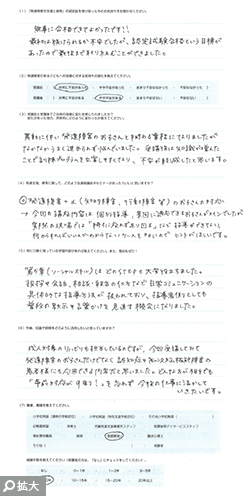

受講体験記 専門職・その他

専門職として新たな知識を学ぶことの重要性を改めて実感しました。

発達障害のお子さんに関して困っていたことの解決のヒントをいただきました。

M.Aさん(言語聴覚士)

経験年数5~10年

受講前の状況についてお聞かせください。

私は言語聴覚士としてクリニックで勤務しています。一般の方にはあまり馴染みがない職業かもしれませんが、言語機能や聴覚、嚥下(飲み込み)、認知症などの障害がある患者様の検査やリハビリを行う仕事です。医療機関以外にも老人保健施設や教育機関で働いている言語聴覚士もいます。

その中で、発達障害の知識が必要だと実感したのはどのような場面でしたか?

今までは成人の患者様へのリハビリを主に行っていたのですが、職場で新たに発達障害のお子さんの指導も行うことになりました。学生時代には特別支援学校や療育施設での実習経験もあったので「なんとか大丈夫かな?」と考えていたのですが、実際に関わると「訓練室に入ろうとしない」「椅子に座らず走り回る」「相手への意識が乏しく、話を聞こうとしない」など指導を始める以前の段階で躓くことが多くありました。もっと良い指導をするために発達障害について専門的に学びたいと思ったのが受講のきっかけです。

指導には保護者の方も同席されますか?

保護者同席で指導を行う場合とお子さんだけで指導を行う場合があります。保護者の方も様々なタイプがいて、お子さんに問題行動があっても「うちの子の個性だから」と寛大な方もいれば、期待の強さから「早く他の子と同じことができるようにしてほしい」という方もいます。お子さんも個性的でなかなか思うように指導ができないことが多く、発達障害への対応は難しいと感じていました。

具体的に、発達障害の子にどのように対応すべきか、お悩みだったんですね。

はい。そんなときに、勤務先の上司の勧めでこちらの講座を知りました。私だけでなく他職員にも勧めており、同僚も受講していました。そういう経緯もあって勤務時間内に空いた時間があれば講義動画を見て学習することも認めてもらえていました。自宅ではなかなか集中できないので普段の業務の合間に勉強できたのはありがたかったです。

それは、かなり理想的ですね。学習を始めた時に、期待していたことはどんなことでしたか?

発達障害に対する問題解決能力の向上です。目の前にいるお子さんの何が問題なのかを分析し、適切な目標を設定して、それに合った指導プログラムを立案する。成人のリハビリでは日常的に行っていることですが、小児分野は経験が乏しかったのでこの講座からより多くのヒントを得たいと思っていました。

学習の途中で、「なるほどな」とか「有意義だな」と感じた内容として、どんなものがありましたか?

身辺自立やソーシャルスキルの章が特に役立ったと感じています。学習した知識があることで、保護者の方から質問をいただいたときにも自信をもって答えられるようになりました。

保護者の方からは、具体的にどのような質問があるのですか?

例えば冬の時期だと「インフルエンザ予防のためにうがいをさせたいがうまくできない、どうすればよいか」という質問がありました。具体的な方法をお伝えすると同時に、最初は上手にできなくてもスモールステップで段階的に行うようにお伝えしました。同様に手洗いなど衛生面での質問がありました。

その他にどんなことが役立ちましたか?

発達障害ではないのですが、発音指導をしているお子さんの保護者から「人前であまり話したがらない、恥ずかしがって挨拶ができない」という相談がありました。慎重な性格で失敗への不安感が強いお子さんだと感じていたので、教材の中にもあった「大人がロールモデルになる」「大人があえて失敗してみせて安心感を持たせる」というヒントをお伝えしました。

現場でそのまま活かせるノウハウがあったということですね。

はい。それ以外にも、保護者の方からお友達とのトラブルについて相談を受けることもあります。例えば「貸して」と言えないからおもちゃを取ってしまう、その逆で取られたときに「返して」と言えずに泣いてしまう。「(仲間に)いれて」が言えなくていつも一人で遊んでいる、などがあるようです。周囲とのコミュニケーションについても教材の内容をもとにアドバイスができたと思います。

保護者の方も、園や学校だけではなく、Aさんのような専門家に相談に乗ってほしい、という思いを持っていらっしゃるんでしょうね。

そうですね。保育園、学校のような集団生活では他のお子さんもたくさんいるので保護者が先生と一対一で話せる時間は作りにくいのかもしれません。困ったときに頼ってもらえること、それにお応えできることはやりがいを感じます。

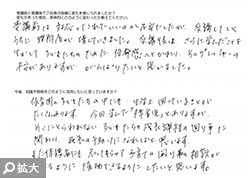

受講したことで、何か価値観や世界観等に変化はありましたか?

最初は「成人と小児のリハビリは全く別物」「発達障害ならではの知識・技術を身につけなければ対応できない」と考えていたのですが、学んでみるとこれまで行っていた成人のリハビリと重複する部分も多くありました。脳損傷などによる後天的な障害でも、発達障害のような生まれつきの障害でも同じ「人間の症状」として考えることで頭の中が整理されたように思います。

具体的には、どういったことでしょうか?

例えば脳損傷の患者様では声量を状況に合わせて調節できないという症状が見られることがあります。これは発達障害にも見られる症状で講座でも取り上げられていました。患者様によって指導方法はもちろん異なりますが、声量を数字などのスケールで表す、具体的な場面を例示して説明するなどの基本的なアプローチは同じです。自分の専門分野を小児のリハビリにも活かせる、逆にこの講座で学んだことを成人のリハビリにも活かせるという視点が学べたことは良かったと思います。

本講座は基本的に園や学校の先生をメインの対象とするものですが、学べることはあったということでしょうか。

そうですね、おかげさまで自分ができることが広がったと実感できています。

勉強のしやすさについてはいかがでしたか?

動画も資料もわかりやすくまとまっていて、学習はスムーズに進めることができました。最近は発達障害関連の書籍や教材も多く市販されており指導法も多岐にわたっています。何から始めれば良いか悩んでいたのですが、こちらの教材では必要なことが網羅されていて助かりました。スマホだと画面が小さいためタブレットで学習しましたが、動画を観ながら付属の学習シートを印刷して使うことで特に困ることなく勉強できました。

逆に、不便だったことや「もっとこうだったらいいのにな」と思ったことはありますか?

講座の対象がすでに幼児教育や学校教育に携わっている先生方が対象であることは承知の上で受講スタートしましたが、私自身に正常発達に対する知識が不足していたのでそれをどこかで補えると良いな、とは思いました。普通のお子さんはこの年齢でどんなことができるようになるのかを理解していないと発達の遅れに気づけず、関わっていても問題があることを認識できません。学生時代に一度勉強したのですが忘れてしまっていることもあったので講座の中で復習できたら良かったと思います。

ありがとうございます。歯科医院など医療現場の方からのニーズも聞かれますので、今後、教材を充実させられるようにしたいと思います。

はい。それから、より低年齢のお子さんや知的障害を合併するお子さんへの対応についても学べる内容がほしいです。自閉スペクトラム症では知的障害を合併する例が半数以上というデータもありますが、この講座は「就学・就園している年齢」「すでに集団生活にある程度適応できている」「知的障害がないか、あっても軽度」というお子さんへの指導内容が主であり、低年齢のお子さんや知的障害のあるお子さんには難易度の高い内容が多かったように感じました。指導が成立する以前の発達段階だとまだ何から指導すればよいのかわからず悩みます。教育現場だと対応するお子さんの年齢も決まっているし中~重度の知的障害には専門の先生が対応されると思うのですが、医療現場では年齢や知的機能、発達段階もさまざまなお子さんが来られます。次のステップとして中~重度の知的障害についての知識や対応力を身につけていきたいです。

受講した全体的な感想をお願いします。

先述のように私は成人のリハビリをずっと担当してきたので小児や発達障害についてきちんと勉強したのは学生時代以来でした。数年の間にも発達障害への対応や指導方法は変化しており、専門職として患者様のために新たな知識を学び続けることの重要性を改めて実感しました。発達障害のお子さんに関しては、この講座を通じて自分が困っていた「なぜできないのか」に対する解決のヒントをいただくことができたように思います。また、講座で学んだ結果が資格取得という形に繋がったのは達成感がありました。資格は関係なく自分で勉強して知識をつけることはできますが、断片的な知識ではなく総合的に勉強できて資格認定証をもらえたことで少し自信がつきました。これに満足せず勉強していきたいと思います。

今後のさらなるご活躍をお祈りしています。本日はご協力ありがとうございました!

発達支援への理解が深まるとともに使命感へと変わっていきました!

さん(保育園・看護師)

さん(保育園・看護師)

経験年数3~5年

受講前と受講後でご自身の指導に変化を感じられましたか?

変化があった場合、具体的にどのように変わったか教えてください。

受講前は対応ってこれでいいのか不安でしたが、受講していくうちに理解度が増していきました。受講後は、さらに学んだことを生かして子どもたちのために使命感へとかわり、そのプレッシャーの不安がありますが、がんばりたいと思います。

(具体的な支援例として)

年中クラスの女の子で自閉症スペクトラム障害の疑いの診断を受けています。

内科健診や歯科検診、身体測定など、自分の番がいつなのか不安があり、いざ名前を呼ぶと「いやだ、あとがいい」と不安そうな表情をします。そのときは、呼ばれたときに受けることができず、無理にするとパニックを起こすことがありました。

日付、時間などの理解は良好で、スケジュールとして理解することはできます。そのことから、前もってイベントの日時、内容、順番などを説明することにしました。

はじめにクラス全員に明日または今日のイベントについての内容や流れなどを説明し、その後個別にその女児に説明しました。

そうすることで全体の共通認識と、自分のとるべき行動も理解しやすくなったのか、自分自身の行動に対して自己決定することもでき、順番通りに受けることができるようになりました。

今後、知識や資格をどのように活用したいと思っていますか?

保育園の子どもたちの中にも、生活上困っていることがたくさんあります。今回学んで「障害児」とありますが、そこにとらわれない子どもたちの成長過程の困り事に関わり、成長の手助けになればと思います。

また保護者にも知ってもらって子育ての困りごと相談ができるように援助できるようにしたいと思います。