こんにちは、55レッスンの生田です。

「サポートブック」をご存知でしょうか?

サポートブックとは、障害のある方が、いつでも、誰からでも必要な支援や配慮を受けられるようにするための支援ツールです。

この記事では、サポートブックの活用法とともに、都道府県での配布状況をまとめます。

動画はこちらをどうぞ!

目次

療育において大切なこと

療育において大切なこと。

それは、「子どもがどんなことに困っているか」を明らかにし、一人ひとりに合わせて日々の関わり方を工夫することです。

そのためにも、まずはお子さん自身のことを周りの大人に把握してもらう必要がありますが、本人を取り巻く環境はいつも同じというわけではありませんよね。

とくに学童期は進学・進級のたびに環境が大きく変わります。その都度、お子さんの発達に関することや、それまでの療育、支援の内容について一から説明するのは大変ではないでしょうか?

そういった悩みを解消してくれるのが、「サポートブック」です。

サポートブックは、お子さんに一貫した支援を続けるツールの1つです。

お子さんの特性や配慮すべきことなどを保護者が整理し、その情報を知っておいてほしい相手(学校や相談機関など)と共有することで、お子さんに対する共通の認識を持ってもらえるようになる、非常に優れたツールと言えます。

こんなときに役立ちます

サポートブックを作成することで、お子さんに適切な配慮や支援をする上で必要な情報が見える化されます。具体的な活用の場面をご紹介しましょう。

環境が変わるときに

進級・進学・引越しなどのイベントがあるたびに、保護者はお子さんの説明をあちこちで何度もくり返さなければなりません。

そんな保護者の「説明疲れ」を、サポートブックは減らしてくれます。

口頭だとうまく伝えられなかったり、必要なことが漏れてしまうこともありますが、サポートブックがあればそうした心配も無用ですね。

コミュニケーションツールとして

「担任の先生とゆっくり話せる時間がない」

「要望の多い保護者と思われたらどうしよう」

という保護者の心配や不安も、サポートブックで軽減できる可能性があります。

たとえば、面談の時間をとれない場合も、保育園の連絡帳と一緒にサポートブックのコピーを渡すことで、先生方にお子さんの状況を把握してもらうことができます。読んでもらう前と後では、送り迎えのちょっとした時間に話す内容も変わってくるかもしれません。

このように、サポートブックは園や学校と良好な関係を築く上でも役立ちます。

万が一のときに

天災や事故など、万が一のときにもサポートブックがあると安心です。

たとえば、埼玉県の「災害時要援護者支援マニュアル」(2005年)には、発達障害についての記載があり、埼玉県自閉症協会が作成したサポートブックが紹介されています。

また、宮城県では東日本大震災の教訓を得て、見知らぬ人からも支援を受けられる「緊急時サポートブック」を作成しています。

子育ての振り返りとして

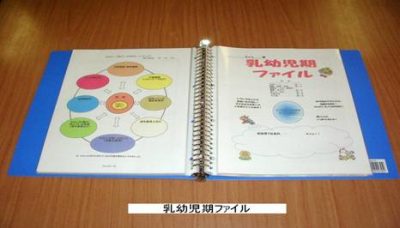

サポートブックは、「子育てファイル」などとも呼ばれている通り、お子さんの「今」が分かるツールです。なので、サポートブックに記載している内容も、ご本人の成長や変化に合わせて更新していく必要があります。

支援が必要なことだけでなく、得意なこと・できるようになったことなども記録として残しておけると、あとから振り返ったとき、お子さんの成長を感じられる1冊となっていることでしょう。

サポートブックのつくり方

自治体が作成・配布する「サポートブック」は、地域のニーズに応じて支援ツールとしての改良がなされています。製本されたサポートブックが保育園や学校、市町村窓口でも配布されていることがありますので、ぜひお住まいの自治体でご確認ください。

ホームページでは、サポートブックのテンプレートがダウンロード配布されていることも多く、ご家庭で印刷して使うこともできます。

気軽に書いてみよう

「どこから書き始めればいい?」

「どのくらい詳しく書けばいい?」

はじめてサポートブックを作成される方は、こんな風に迷われることかもしれませんね。でも、難しく考える必要はありません。

コツは、「シンプルに、客観的にまとめる」ということ。

「~してほしい」という主観的な書き方だと、どうしても受け手は構えやすくなるものです。そうした結果、書かれてあることに対して先入観を持って読まれてしまう例も珍しくありません。

ただ要望の多い保護者と思われて、必要な支援が遠のいてしまっては本末転倒ですよね。

なので、お子さんにどのような特性があるのか、問題行動に対してどう対応してきたかといったことは、なるべく簡潔に、そして、第三者の視点で書くことを意識してみていただけるとよいかと思います。

サポートブックの内容

サポートブックの内容はテンプレートによって様々ですが、おおよそ以下のような内容が含まれています。

・性格や特徴

・身体の特徴、アレルギー、服薬状況など

・生活リズム

・診療・検査・相談・支援の記録

自治体で配布しているテンプレートの場合、巻末に相談機関・窓口が掲載されていることが多くあるので、改めてチェックしておくとよいでしょう。

都道府県のサポートブック

都道府県や区市町村などでは、様々なサポートブックを提供しています。

役所などの窓口に行かなくても、ホームページからテンプレートをダウンロードして使うこともできる場合がほとんどなので、ぜひお住まいの自治体ホームページをチェックしてみてくださいね。

※都道府県以外でもサポートブックを作成、配布している団体や個人の方もいらっしゃいます。

※本記事では、データ配布している自治体ホームページのうち、一部のご紹介となります。

北海道・東北地方

▼北海道発達障害者支援道北地域センター きたのまち「サポートブック」

公開終了▼北海道恵庭市 「すくすくサポートファイル」

https://www.ikuhaku.com/mains/systemdetail/hokkaido/eniwa_shi/26913/

▼青森県発達障害者支援センター ステップ「サポートファイル」

▼岩手県 「いわてこども発達支援サポートブック」の紹介

※宮古市(PASS)、花巻市(みらい手帳)、北上市(相談支援ファイル)、奥州市(おうしゅうサポートファイル ぱれっと)

▼山形県 「やまがたサポートファイル スタンダード・セルフ版」

※「やまがたサポートファイル 書き方講座」の動画も公開されています。

▼福島県 発達障がい者支援センター 発達障がい者のための「ふくしまサポートブック」

関東地方

公開終了▼茨城県日立市教育研究所 「子どもサポートファイル(のびのび)」http://www.city.hitachi.lg.jp/kyoken/008/info.html

▼千葉県 サポートファイルの活用(24市町のリンク集)

※千葉市・市川市・館山市・木更津市・茂原市・成田市・旭市・習志野市・柏市

勝浦市・市原市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・富津市・浦安市・袖ケ浦市

白井市・南房総市・匝瑳市・香取市・大網白里市・東庄町・芝山町

公開終了▼東京都青梅市「就学支援シート」

https://www.city.ome.tokyo.jp/site/ome-tky/2775

▼東京都府中市 「ちゅうファイル(府中市わたしの生涯記録ノート)」

公開終了▼神奈川県横須賀市 「サポートブック」

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3030/supportbook.html

中部地方

▼富山県 【調査中】

▼福井県 「発達障害児者福井県方式支援ツール 子育てファイルふくいっ子」

公開終了▼山梨県 「サポートノート」

https://www.pref.yamanashi.jp/koukai-tokushi/tokubetsushien/tokubetsushienkyouiku.html

公開終了▼長野県 「わたしの成長・発達手帳」

https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kenko/kenko/seishin/watashinotecho.html

▼静岡県 静岡市 発達支援センターきらり「サポートファイル~支援の記録~」

近畿地方

▼滋賀県東近江市 サポートファイル

東近江福祉圏域(近江八幡市・東近江市・安土町・日野町・竜王町)で作成。

▼滋賀県 草津市、守山市、野洲市、栗東市 共通形式「相談支援ファイル」

▼奈良県橿原市 「Heartful Networkりんくノート・サポートブックなら」

▼大阪府池田市 「いけだつながりシートIkeda_s(イケダス)」

公開終了▼兵庫県淡路市 「サポートファイル」https://www.ikuhaku.com/mains/systemdetail/hyogo/awaji_shi/7382/

公開終了▼兵庫県西脇市 「さぽーとノート」http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kenkofukushi/syogai/syougainikansurusoudan/1363588762471.html

公開終了▼兵庫県東灘区自立支援協議会こども部会 「まめの木」

http://www.hnada-jiritsu.org/mame

中国地方

▼岡山県赤磐市 相談支援ファイル(ピーチファイル、りんステファイル)

▼岡山県総社市地域自立支援協議会 「サポートブック よろしくね」

▼広島県三原市 「心をつなぐサポートファイルひろしま結愛~yui~」

▼鳥取県 「安心サポートファイル(あいサポートファイルとっとり)」

四国地方

公開終了▼徳島県三好市教育委員会 「サポートファイル エール」http://www.miyoshi.ed.jp/docs/2012070300100/

九州地方

▼福岡市 社会福祉事業団ゆうゆうセンター(福岡市発達教育センター)

▼佐賀県小城市 「心をつなぐ サポートファイルおぎ〜つながり〜」

公開終了▼熊本県 「サポートファイル」(生活を支援するための記録等)の活用について

https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_24176.html

公開終了▼大分県 発達障がい者支援センター 「サポートブック/発達支援ファイル」

http://www.ecoal.info/index.php?blogid=6

▼宮崎県 「相談支援ファイルきずな」「さんさんリレーファイル」

理解者を増やすということ

今回の記事では、サポートブックの活用法と、都道府県の配布状況についてご紹介しました。

サポートブックは、お子さんの理解者を増やす上でも非常に役に立つツールです。

あなたもぜひ、この機会に作成してみてはいかがでしょうか?

55レッスンは、親子で学ぶ療育の通信講座です。

専任の担任の先生とのやり取りを通して「こんなに親身に答えてもらえると思っていなかった!」と期待以上の満足度を実感いただいています。

詳しくはHPをご覧くださいね。

このブログは、四谷学院「発達支援チーム」が書いています。

10年以上にわたり、発達障害のある子どもたちとご家庭を支援。さらに、支援者・理解者を増やしていくべく、発達障害児支援士・ライフスキルトレーナー資格など、人材育成にも尽力しています。

支援してきたご家庭は6,500以上。 発達障害児支援士は2,000人を超えました。ご家庭から支援施設まで、また初学者からベテランまで幅広く、支援に関わる方々のための教材作成や指導ノウハウをお伝えしています。

このブログでは、発達障害のあるお子様をはじめ保護者の方やご家族、支援者の方が笑顔で毎日を過ごせるよう、療育・発達支援のヒントを発信していきます。

コメント