こんにちは、55レッスンの生田です。

11月10日土曜日に行われた国立特別支援教育総合研究所の「研究所公開」に伺ってきました。

この記事では、発達障害教育推進センター「特別インタビュー」第1弾をレポートします。

特別支援教育における発達障害を考える

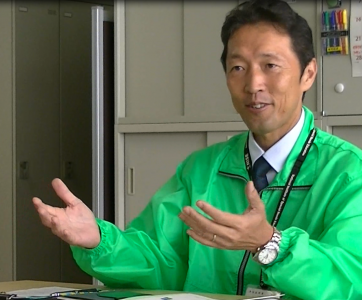

発達障害教育推進センターの総括研究員でいらっしゃる横山貢一先生にお話を伺いました。

ひとつずつ丁寧にお答えいただき、穏やかな中に熱い情熱を感じました。その雰囲気も一緒にお届けできればと思います!

国立特別支援教育総合研究所(NISE):http://www.nise.go.jp/nc/

「研究所公開」の横断幕が!建物の向こうは海です!

ホームページがかなり充実!家庭でも活用を!

発達障害教育推進センター総括研究員 横山貢一先生

元々は学校の先生向けに作られたものですが、学校でどういったことを大事にして教育がなされているのかを知るために活用いただけると思います。1本15~20分程度と短時間なので気軽にご覧いただけます。

教材・教具データベースのページでは、研究所の展示室でも展示している教材や書籍を紹介しています。

イベント情報のページでは、保護者の方が参加いただけるイベントも紹介しています。随時更新しているので、ぜひご覧いただければと思います。

おススメのページはこちら!

▼▽発達障害教育推進センター 発達障害のある子どもの支援に役立つQ&A▽▼

http://icedd.nise.go.jp/index.php?action=pages_view_main&page_id=121

▼▽インクルーシブ教育システム構築支援データベース(インクルDB) Q&A インクルーシブ教育システム構築に向けて<保護者向け> ▽▼

http://inclusive.nise.go.jp/?page_id=91

▼▽インターネットによる講義配信▽▼

http://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/online

▼▽You Tube版▽▼

https://www.youtube.com/user/NISEchannel

▼▽発達障害教育推進センター 教材・教具データベース▽▼

http://icedd.nise.go.jp/index.php?action=pages_view_main&page_id=97

▼▽発達障害教育推進センター イベント情報▽▼

http://icedd.nise.go.jp/?page_id=1292

発達障害児の特性へのかかわり方

また操作性については、たとえば鉛筆の補助具など、操作をスムーズにするためのツールを見つけてあげられると良いでしょう。

情報共有のタイミングとして考えられるのが、個別の支援計画の作成時です。個別の支援計画は、保護者の方が参画して作ることが原則になっていますが、現状ではなかなかそこまでいっていない場合も多くあります。

個別の支援計画の作成時に積極的に参画し、その機会を使って情報を伝えていけると良いでしょう。

家に帰ってくる時にはヘトヘトになっていることもあるので、家庭ではできるだけリラックスをできる場面や場所を作ってあげるようにしましょう。

たとえば、感覚過敏はなかなか練習して治るものではありません。治すという方向性よりも、そのつまずきを解消するためにどんなツール・方法があるかというところに目を向けた方が、お子さんもストレスを感じずにできることを伸ばしていけるはずです。

そういったツールを見つけられると、学習に対して前向きに取り組みやすくなりますし、生活もしやすくなるのだなと実感しました。お子さんの可能性を伸ばすためにも、お子さんにあった支援ツールを見つけることは有意義なことだと思います。

(インタビュー その2に続く)

企画展示、イベントについてこちらもあわせてお読みください。

https://yotsuyagakuin-ryoiku.com/blogs/nise-h301110sat-tenji/

55レッスンについて詳しく知りたい方は、ホームページをご覧ください。

このブログは、四谷学院「発達支援チーム」が書いています。

10年以上にわたり、発達障害のある子どもたちとご家庭を支援。さらに、支援者・理解者を増やしていくべく、発達障害児支援士・ライフスキルトレーナー資格など、人材育成にも尽力しています。

支援してきたご家庭は6,500以上。 発達障害児支援士は2,000人を超えました。ご家庭から支援施設まで、また初学者からベテランまで幅広く、支援に関わる方々のための教材作成や指導ノウハウをお伝えしています。

このブログでは、発達障害のあるお子様をはじめ保護者の方やご家族、支援者の方が笑顔で毎日を過ごせるよう、療育・発達支援のヒントを発信していきます。

コメント