「発達が気になる子がいた場合、保護者に知能検査や発達検査をどう勧めるか迷う」

園や学校の先生から、このようなご相談をいただくことがあります。

教育現場で働かれている方であれば、知能検査や発達検査について、すでにご存知の方も多いかもしれませんね。しかし、何のために検査を受けるのか、検査で何が分かるのかをうまく説明できないと、保護者やお子さんの不安を余計に煽る事態になりかねません。

そこで、今回の記事では

2.心理検査の目的

3.検査結果の活かし方

心理検査は、お子さんの発達を支える上で非常に役に立つ指標です。

この記事が、お子さんに適切な支援をするための一助となれば幸いです。

心理検査の種類は?

心理検査には様々な種類がありますが、よく知られているのは「知能検査」と「発達検査」の2つです。ここでは、それぞれについて解説していきます。

知能検査とは

知能検査とは、おもに注意力や記憶力、語彙力といった側面から、子どもの知的能力、いわゆる知能指数(IQ)を測定するための検査です。筆記具と検査用紙を用いて回答する検査が多く、おおむね2歳半以上の子どもが対象となります。

・KABC-Ⅱ

・田中ビネー知能検査Ⅴ など

IQは、検査を受けた人の知的能力が、全体の中でどの位置にあるかを数値で表したものです。この全体のデータは「標準データ」と呼ばれ、次のようなほぼ山形の分布(正規分布)を示します。

正規分布の代表的な例としては、「身長」が挙げられます。身長は、成人であれば男女ともに平均付近に多くの人が集まり、平均から外れるにつれてその人数も減っていきますよね。また、100cmや200cmといった極端な数値が見られることは非常に稀です。

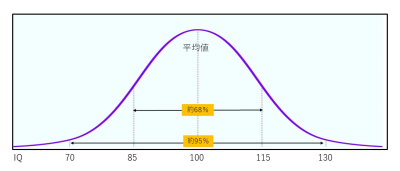

IQもよく似ています。IQの平均値は「100」であり、IQ85~115の間に約68%、IQ70~130の間に約95%の人が集まっています。一方で、IQ70以下とIQ130以上は、全体の2%程度であることが分かっています。

このように、IQとは他との「比較」によって捉えることのできる数値です。

なかには、検査結果の数値を見て、「うちの子はずっとIQが低いままなの?」「努力で伸ばせるの?」と不安に思われる保護者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、IQは絶対的なものではなく、検査時のコンディションや年齢によって往々に変化するものです。また、学力のように勉強すれば伸びる、というものでもありません。あくまでも、現時点での知的能力を表す相対的な数値として理解しておけるといいでしょう。

発達検査とは

発達検査とは、認知面・社会性・運動面などのいくつかの観点から、子どもの心身の発達状態やその程度を推定し、診断する検査です。

発達検査では、発達指数(DQ)が明らかになります。DQは、子どもの発達状況を数値化して示したものであり、以下の計算式で求められます。

発達年齢・・・発達の相当年齢で、発達検査において測定される数値

生活年齢・・・誕生から現在までの実年齢

例)発達年齢が2歳半、生活年齢が5歳の場合、DQは50

実際の検査では、子ども実際の行動を観察して評価する検査が多いため、知能検査と異なり、主に発語のない乳幼児も対象者として含まれます。

・遠城寺式乳幼児発達検査

・乳幼児精神発達診断検査 など

発達指数は知能指数と同様に、周囲の環境や年齢によって変動する流動的な数値です。特に、0~5歳頃までは発達スピードの個人差が大きいと言われていますから、発達指数が低く出たからといって、ただちに何らかの障害が特定されるものではありません。

心理検査の目的は?

よく、検査を受けることによって「知的障害や発達障害の有無が明らかになりますか?」と訊かれることがあります。

答えは「ノー」です。障害の有無は、心理検査以外にも、行動観察や問診など、複数のアセスメントを通して総合的に判断されるものであり、IQやDQの数値だけで分かるものではないからです。

繰り返しになりますが、IQやDQはその数値自体に良し悪しがあるわけではないため、数値の「高い/低い」にとらわれすぎると、検査の目的を見失うことになってしまいます。

大切なのは、知能検査や発達検査によって、何が得意で何が苦手か、どのような場面で能力が発揮されやすいか、あるいは発揮されにくいかといった、お子さんの発達を理解する上で重要な情報を知ることです。

この目的を支援者が理解できていると、どのような結果であっても、支援者として「今後の支援に繋げること」に注力できるようになるかと思います。

検査結果が出たら

ここまで

2.心理検査の目的

3.検査結果の活かし方

心理検査を受けるきっかけは、知的な遅れや発達の遅れが気になるなど、ネガティブな理由であることが多いので、保護者や学校の先生はつい「できていないところ」に注目し、その部分を伸ばそうと一生懸命になることがあります。

しかし、先述したとおり、心理検査を行う意義は「お子さんの現状の知的能力や発達状況を正しく理解すること」、そして「お子さんの能力を十分に発揮できるような支援の手立てを明らかにすること」です。

このところを事前に保護者と共有できていると、検査後の話し合いもスムーズに進みやすくなるでしょう。

一方で、なかには「思ったような結果がでなかった」とショックを受ける保護者の方もいらっしゃるかもしれません。

そうした気持ちが表れるのは、保護者として当然のことですから、結果を落ち着いて受け入れられるまでは、支援者は保護者の良き相談相手となれるとよいかと思います。

その際に、発達支援の知識を持って今後の展望を伝えられると、保護者もお子さんの明るい未来を思い描けるようになることが期待できますよ。

発達障害児支援士を目指す

四谷学院の「発達障害児支援士資格認定講座」では、発達障害のあるお子さんへの支援を、豊富な具体例とともに学ぶことができます。

お子さんによりよい支援をするには、ご家庭との連携が欠かせません。

「保護者に子どもの状況をうまく伝えられるようになった」

「子どもに合わせた支援法を提案できるようになった」

受講された方から、このような声をいただくこともあります。

お子さんの健やかな成長のために。

今後の支援・指導に繋げていく方法を一緒に考えていきませんか?

資格認定講座について、詳しくはホームページをご覧ください。サンプル動画も公開中です。

このブログは、四谷学院「発達支援チーム」が書いています。

10年以上にわたり、発達障害のある子どもたちとご家庭を支援。さらに、支援者・理解者を増やしていくべく、発達障害児支援士・ライフスキルトレーナー資格など、人材育成にも尽力しています。

支援してきたご家庭は6,500以上。 発達障害児支援士は2,000人を超えました。ご家庭から支援施設まで、また初学者からベテランまで幅広く、支援に関わる方々のための教材作成や指導ノウハウをお伝えしています。

このブログでは、発達障害のあるお子様をはじめ保護者の方やご家族、支援者の方が笑顔で毎日を過ごせるよう、療育・発達支援のヒントを発信していきます。

コメント