こんにちは。四谷学院の療育通信講座、ブログ担当のnecoです。

前々回、前回と、運動会に関連したことをお話ししてきました。

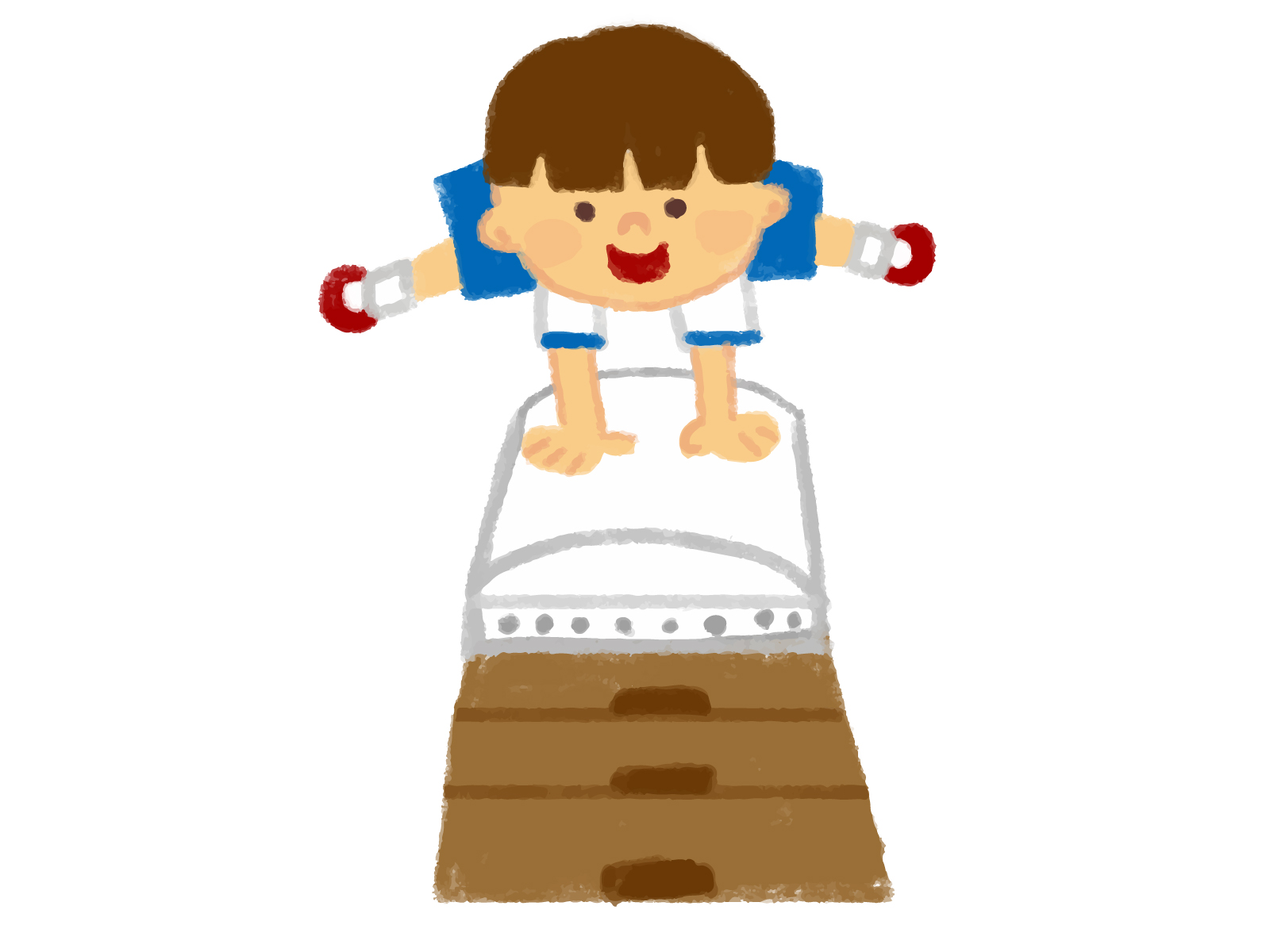

今回は、運動会の定番(?)の運動、跳び箱について書いてみましょう。

わたしの6歳の息子は跳び箱が苦手です。

一番簡単とされる3段の横置きの設定でも跳べません(^ ^;)

跳び箱は、走る、ジャンプする、台を見る、手をつく、足を開くといったように、次々と動きを切り替える必要のある、とても高度な運動です。

一連の流れの中で勢いに乗って素早く動きを変化させるという、なかなか難しい運動なのですね。

そこで今回は、跳び箱を上手に跳ぶためのコツを、作業療法の視点から考えてみましょう。

跳び箱って難しい!

前述のとおり、跳び箱は大変難しい運動です。

大人にとってはごく簡単な運動に思えるでしょうが、小さな子供たち、発達に偏りのある子供たち、身体の統合的な使い方に苦手さのある子供たちには、とても難しい活動であるということを、まずは理解してあげていただきたいなと思います。

それがわかっているだけで、大人の指導や励ましの質が変わりますよ(^ ^)

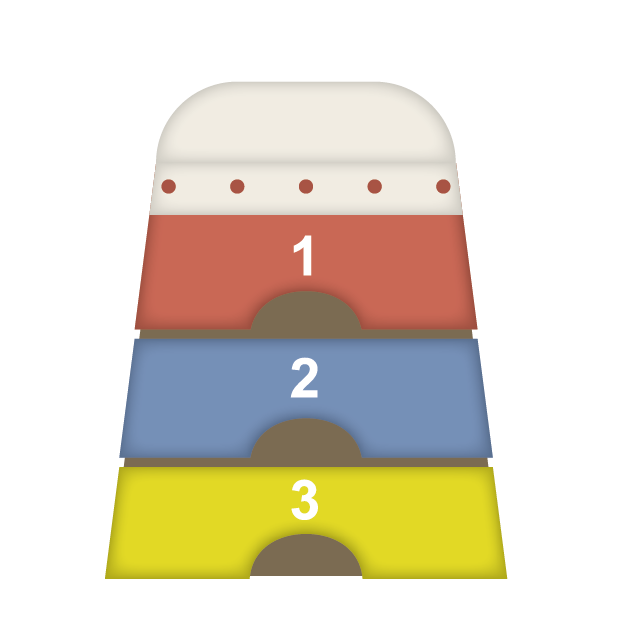

跳び箱を跳ぶための3つのコツ

跳び箱を成功させるコツは、大きく3つにまとめることができます。

○踏み台と跳び箱の距離感をはかってジャンプする力

○身体を腕で支える力

助走のスピードを落とさずに踏み台でジャンプするためには、身体のバランス感覚が必要です。

踏み台の直前でスピードを落としてしまう子は、勢いに乗るためのバランス感覚が欠けていて、身体が勢いに乗って流れる動きに恐怖を感じるのかもしれません。

踏み台でジャンプしたらすぐに台に手をつきますが、身体を支える両腕の力が跳び箱の成功の決め手です。

腕の力がないと、加速度のついた身体の重さを支え切れず、身体を前に押し出すことができません。

台にお尻がついたり、足が台にぶつかったりする子は、腕の力が足りないのかもしれません。

練習行程を分ける

療育の考え方では、勉強でも運動でも生活スキルでも、行程を分けて段階的に指導するのが大原則。

跳び箱の練習でも同じように、身体の動きを分解し、行程を分けて順番に練習していきましょう。

次回のブログでは、具体的な練習内容を見ていきましょう。

それでは、また。

続きの記事 ⇒ 跳び箱の練習の3つのコツと7つのステップvol.2

四谷学院療育55段階プログラム 資料請求はこちらから

このブログは、四谷学院「発達支援チーム」が書いています。

10年以上にわたり、発達障害のある子どもたちとご家庭を支援。さらに、支援者・理解者を増やしていくべく、発達障害児支援士・ライフスキルトレーナー資格など、人材育成にも尽力しています。

支援してきたご家庭は6,500以上。 発達障害児支援士は2,000人を超えました。ご家庭から支援施設まで、また初学者からベテランまで幅広く、支援に関わる方々のための教材作成や指導ノウハウをお伝えしています。

このブログでは、発達障害のあるお子様をはじめ保護者の方やご家族、支援者の方が笑顔で毎日を過ごせるよう、療育・発達支援のヒントを発信していきます。

コメント