こんにちは、55レッスンの生田です。

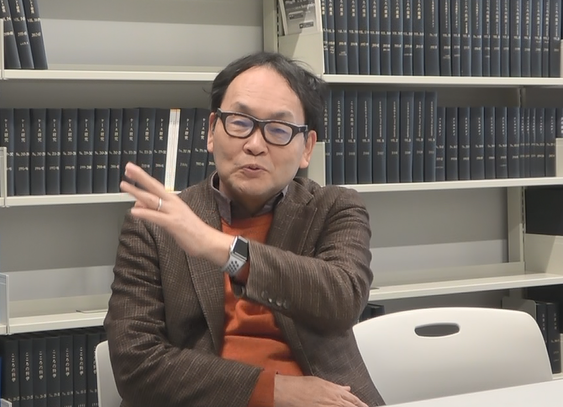

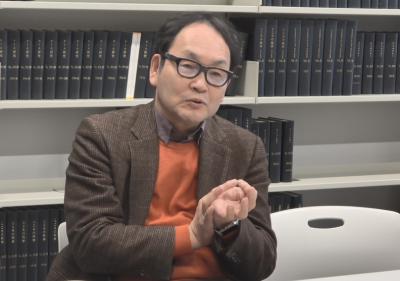

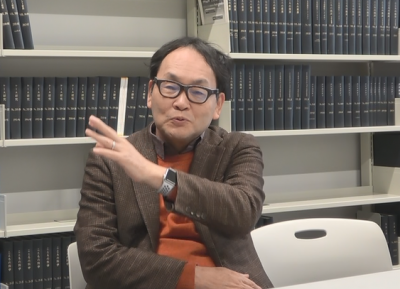

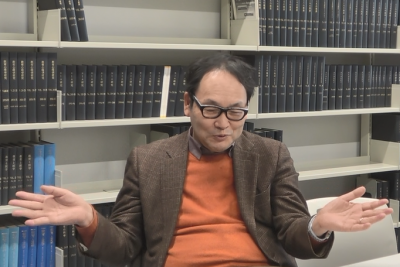

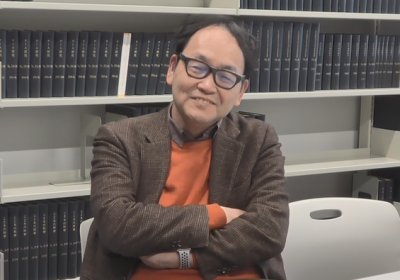

今回は、自閉症・発達障害の支援に大切なことについて、大正大学教授・よこはま発達クリニック院長の内山登紀夫先生にお話を伺いました。

「自閉症の理解」については、こちらの記事もあせてお読みください。

自閉症について知ろう! 内山登紀夫先生【専門家インタビュー】

こんにちは、55レッスンの生田です。近年、インターネットや書籍・セミナーなど、自閉症をはじめとした発...

支援のポイントとは?

前回、自閉症の支援について伺いましたが、感覚過敏や偏食への指導で注意すべきことはありますか?

一番大事しなくてはならないのは、本人の意思です。本人が克服したいと思っているのであれば、それを応援・サポートしていくのが良いですが、そうでない場合は注意が必要です。たとえば、学校で偏食指導を受けた子が学校に行けなくなってしまったという事例もあります。感覚過敏や偏食は、単純に努力すれば治るというものではありません。一つの特性として受容する、というのが基本姿勢と考えてもらえればと思います。

支援を行う上で、家庭・教育・福祉の連携が求められますが、うまく連携するためのポイントはありますか?

やはり情報共有ですね。支援の記録などをそれぞれの現場内や現場間できちんと共有できているところは、連携が機能しているように思います。たとえば、保護者とも日々の療育後のフィードバックのほかに、月1回5~10分でも個別に時間をとって話をする場を設けるなど共有のための時間が確保されています。保護者の方からもぜひ積極的にお子さんの情報を提供してもらえたらと思います。その上で、困った時は遠慮なく周りを頼ってほしいです。子どもの情報が共有できていれば、具体的なアドバイスを得られるはずです。

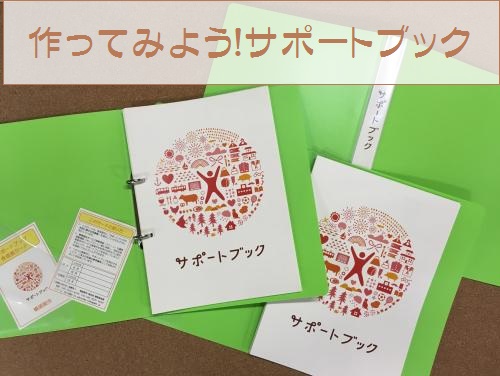

先生は、福島で震災に遭った子どもたちのケアに取り組まれているとのことですが、福島県では「サポートブック」を県が作成しているとか。

はい、県のHPからもダウンロードできますし、療育センターでも配布しています。保健師さんが紹介してくれることもあります。他の都道府県でも同様に作成されていたりしますが、まだあまり普及していないのは、じっくり書く時間がとれないという保護者の状況もあるかもしれません。サポートブックはこれから広がっていくと良いですね。

「サポートブックについて」は四谷学院でも普及活動をしています。

進級・進学時にも!都道府県「サポートブック」テンプレートまとめ

こんにちは、55レッスンの生田です。「サポートブック」をご存知でしょうか?サポートブックとは、障害の...

児童発達支援や放課後等デイサービスの選び方

児童発達支援や放課後等デイサービスを選ぶ時、どんなところを見るといいですか?

個別の評価に基づいて個別の支援をしているか?、子どものアセスメントができているか?というところに注目してみてください。一律にどの子も同じ活動を行っている状態だと、はみ出る子も出てきてしまうでしょう。たとえば、教室を見た時に、全部のスペースが一律に同じパーテーションで区切られていて…といった構造になっている場合、どの子も似たような活動内容をしていて個別のニーズに寄り添いきれていない可能性があります。これは、通い始めてからわかってくる部分ですが、相談をした時に具体的な答えが返ってくるかも参考になるでしょう。「もっと愛情をかけましょう」「様子を見ましょう」ばかりだと、困ってしまいますよね。何より、スタッフとそこに通っている子どもたちがどんな様子かを見るのが一番です。信頼関係が築けていると子どもたちも安心して、いきいきとした表情を見せてくれます。

支援がうまくいかない時は?

頭ではわかっていても、ついイライラしてしまうという保護者・支援者の方も多いと思います。どのようにすれば、平常心を保てるのでしょうか?

親も支援者も完璧ではありませんし、自閉症は易しい障害ではないので、うまくいかないことがあって当たり前と考えてもらえればと思います。私も30年以上自閉症の方に関わってきていますが、日々発見があるくらい奥が深いんですよね。親子の場合は、生まれた時からの付き合いなので、順調にいかなくてイライラしてしまうこともありますよ。「療育ではできるのに、母親が言ってもやらない…」と悩む方もいらっしゃいますが、自閉症の子たちは元々環境に左右されやすいので、環境が変わればできることもできないこともある。また、今日できたからと言って、明日できるとは限りません。「先生のように」と、100%を目指さなくて良いんです。完璧を求めたり、「~すべき」と考えたりせず、専門家の力を借りながら関わっていきましょう。

どうしても100%を目指しがちですが、少し肩の力を抜いた方がいいですね。

お互いにHappyでいるためには、保護者自身が無理をしすぎないということが大切です。親自身がダメになったら、子どもにしてあげたいこともできなくなってしまいます。しんどいなという時は、ショートステイを利用したり、おばあちゃんに見てもらったりして息抜きしていいんですよ。

内山先生、貴重なお話をいただきありがとうございました!

四谷学院の55レッスンでは、毎月の個別指導を通して、保護者様のお悩みにお答えしていきます。55レッスンについて、詳しくはホームページをご覧ください。

このブログは、四谷学院「発達支援チーム」が書いています。

10年以上にわたり、発達障害のある子どもたちとご家庭を支援。さらに、支援者・理解者を増やしていくべく、発達障害児支援士・ライフスキルトレーナー資格など、人材育成にも尽力しています。

支援してきたご家庭は6,500以上。 発達障害児支援士は2,000人を超えました。ご家庭から支援施設まで、また初学者からベテランまで幅広く、支援に関わる方々のための教材作成や指導ノウハウをお伝えしています。

このブログでは、発達障害のあるお子様をはじめ保護者の方やご家族、支援者の方が笑顔で毎日を過ごせるよう、療育・発達支援のヒントを発信していきます。

コメント