こんにちは、四谷学院の生田です。

発達障害のある子どもの保護者や指導者の方から、

「じっと座っていられない」

「先生のお話を落ち着いて聞けない」

「ふらふらと立ち歩いてしまう」

といったご相談をよくいただきます。

未就学のお子さんであれば、就学後、学校の授業についていけるか心配ですよね。

そこで今回は「座って集中できるようになるための支援法」についてまとめました。

それでは、早速どうぞ!

目次

トレーニングを始める前に

やみくもに「じっと座らせる」トレーニングをするのは、お子さんにとって苦行以外の何ものでもありません。まずは集中力が続かない原因を探り、持続できるような環境を整えることが大切です。

まずはからだに合った椅子を

「集中できない理由」はさまざまに考えられますが、見過ごされやすいポイントとして、そもそもからだに合った椅子を使えているか?という点が挙げられます。

身体に合っていない椅子に座ると、「まだ少ししか座っていないのに、腰が痛くなってきたかも」「足が地面につかなくて、なんだか不安な感じがする」など、大人でも違和感を覚えることがありますよね。こういった違和感に耐えられず、離席をしてしまうお子さんもいます。

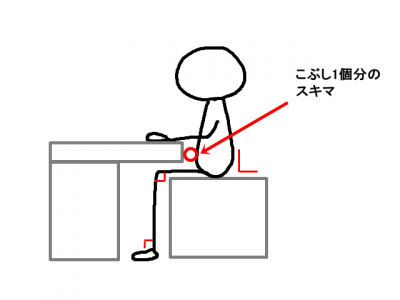

椅子に座る時の理想的な姿勢はというと……

- 座面の奥まで座って

- 床に足の裏をぴったりとつけて軽く踏みしめ

- 背中を伸ばす

- この時、腰、膝、足首の角度は90度になること

このように、正しい座り方のできる椅子が身体に合った椅子ということになります。(もちろん、ずっとこの体勢を維持する必要はありません。)

もしもサイズに合っていない椅子を使用している場合は、椅子本体のサイズを調整したり、クッションや足置き台などを使ったりして、お子さんにとって「座りやすい椅子」を用意してあげましょう。

身体づくりをする

椅子がからだのサイズに合っているにもかかわらず、正しい姿勢をとることがむずかしい、座っているうちに姿勢が崩れてくる、といったこともあるかもしれません。

そのような場合には、腹筋や背筋、あるいは適切な緊張状態を維持する力が足りていない可能性があります。これらの力を身につけるためには、鉄棒やトランポリン、バランスボールを使った運動などがおすすめです。

また、外からの刺激がないことがストレスになって姿勢が崩れる場合もあります。そうした場合は、人工芝で足裏に刺激を入れたり、手のひらに収まるボールを握らせてみたりと、身体に一定の感覚刺激を入れることで改善されるケースも多いようです。

このように、困った行動の原因は意外なところに隠れていることもあります。お子さまの様子をよく観察して、気になる様子があれば、かかりつけの小児科医や作業療法士など、専門家に相談してみてもよいかと思います。

いよいよトレーニング!

それでは、いよいよ「椅子に座って集中する練習」に取りかかりましょう。

椅子に座っていられる時間は人によってさまざまです。3分や5分で椅子から立ち上がってしまうお子さんが、学校の授業を最後まで受けることは困難ですよね。最初はごく短時間から、椅子に座って集中する練習を行いましょう。

1.時間を把握する

まずは、お子さんの様子をよく観察して、どのくらいの時間なら座っていられるかを記録します。3分間は座っていられるお子さんなら、3分未満で終えられる遊びや課題を出すことで、無理なく目標を達成することができます。課題や遊びを最後まで達成できたら、少しずつ時間を延ばしましょう。

2.集中するできる環境を整える

目標時間を3分と設定したら、その時間はお子さんの好きな遊びや簡単な学習課題を行い、負担なく集中できるように環境を整えます。むずかしい学習課題を行うと、集中力が途切れやすくなるので注意です。

3.集中が切れる前に声をかける

集中力が途切れだす時間、今回の場合は2分45秒くらいの時点で

「もうここまで進んだんだ!すごいね」

「この遊び上手だね!」

といった風に、集中力を保てる声かけをしましょう。この時、課題や遊びの内容をほめることで、モチベーションにつながりやすくなります。(「じっとできて偉いね」とほめてしまうと、お子さんも歩き回りたくなる気持ちを余計に思い出してしまうかもしれませんよね。)

4.もしも途中で集中力が途切れたら

もしも途中で集中力が途切れてしまったら、目標時間や課題中の環境を見直します。こうした場合も、失敗体験で終わらせるのではなく、課題や遊びの中でできたことを見つけて、ほめて伸ばす姿勢を一貫することが大切です。

まとめ:すぐに席を立ちじっと座っていられない子どもへの支援

今回の記事では、椅子に座って集中できるようになるための環境調整や、その支援法についてご紹介しました。

この時に大人が忘れてはならないのが、きちんと座っていられるようになる目的です。

じっと座っていること自体が、最終的な目的ではありませんよね。お子さんの集中力を高めて、学力や生活スキルといった、あらゆる場面で成長できるようになることが目的と言えるかと思います。

ただ我慢して座っていることをほめるのでは、練習は長続きしません。むしろ、我慢しなくても座っていられるように環境を整えること、そして、「できたこと」に目を向けてたくさんほめることを、指導する大人は心がけておきたいものです。

お子さんの自己肯定感を育みながら、楽しく療育に取り組みましょう!

55レッスンの通信指導では、「すぐに離席してしまう」などのお悩みにも個別にお答えしています。まずはお気軽に資料をご請求くださいね。個別相談会も実施しています。

このブログは、四谷学院「発達支援チーム」が書いています。

10年以上にわたり、発達障害のある子どもたちとご家庭を支援。さらに、支援者・理解者を増やしていくべく、発達障害児支援士・ライフスキルトレーナー資格など、人材育成にも尽力しています。

支援してきたご家庭は6,500以上。 発達障害児支援士は2,000人を超えました。ご家庭から支援施設まで、また初学者からベテランまで幅広く、支援に関わる方々のための教材作成や指導ノウハウをお伝えしています。

このブログでは、発達障害のあるお子様をはじめ保護者の方やご家族、支援者の方が笑顔で毎日を過ごせるよう、療育・発達支援のヒントを発信していきます。

コメント